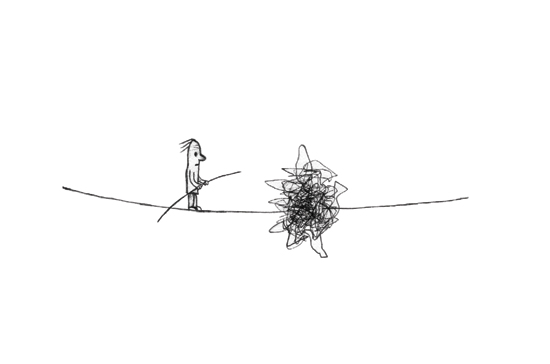

Meter los ruidos de la

ciudad en un frasco. Sellarlo al vacío.

Guardar el calor de la

ciudad en el bolsillo de la campera de la abuela. Que se lo devoren las polillas.

Invitar al humo de la ciudad

a merendar. Darle un té de boldo.

Llevar al psiquiatra los automóviles

de la ciudad. Que les receten psicotrópicos.

Conquistar a los intensos

peatones de la ciudad. Citarlos a una cena a la luz de las velas en el cerro

Uritorco. Dejarlos plantados.

Embalar los mosquitos de la

ciudad. Mudarlos al inframundo.

Anotar a los murciélagos de

la ciudad en un curso de superhéroes. Que se conviertan en Batman.

Al fin, mirar por la ventana

la ciudad apaciguada, tomar el mate y suspirar, de falso alivio.